En 2012, l’espérance de vie des

Français baissait. Les « grands » médias ont préféré s’abstenir

d’informer sur ce phénomène historique. Il ne fait pourtant que

commencer et nous affectera, à des degrés divers. Les décisions prises

aujourd’hui, loin de l’enrayer, vont aggraver sérieusement le recul de

la longévité française.

Par Benoit Delrue. Lien court : http://wp.me/p6haRE-8x

3 900 mots environ. Temps de lecture estimé : 20 minutes.

Elle « a marqué le pas en 2012 ». Jamais

à court d’euphémismes pour réduire la portée des faits qui ne rentrent

pas dans ses cases préétablies, l’Insee présente ainsi la baisse

historique de l’espérance de vie française. Et encore, la figure de

style ne peut être lue que dans son commentaire des résultats de l’année

2013, qui voit un léger mieux. L’institut national de la statistique et

des études économiques s’était bien gardé de commenter publiquement ces

chiffres quand ils ont été découverts un an plus tôt ; notre

gouvernement et nos « grands » médias, de relayer l’information.

Après une hausse continue depuis qu’elle

est mesurée, l’espérance de vie des hommes de 60 ans est passée cette

année de 22,7 à 22,6 ans. Celle des femmes du même âge, de 27,4 à 27,2

ans. A la naissance, on leur pronostiquait 84,8 ans à vivre, contre 85

années en 2011. La différence n’est pas grande, elle peut même paraître

négligeable pour le profane ; en réalité, elle marque une évolution

sensible, qui tranche avec tout ce qui avait été constaté jusqu’alors.

L’espérance de vie est un calcul réalisé

à partir d’une population fictive, combinée par les taux de mortalité à

chaque âge recensés lors d’une année. Les statisticiens prennent donc

en compte l’ensemble des décès de la population pour projeter une

longévité moyenne. Mais l’espérance de vie ne vaut que si les chiffres –

les taux de mortalité – restent stables, ce qui n’est évidemment pas le

cas. Cet indicateur a confirmé les formidables progrès réalisés par

l’Homme ; mais relayé tel quel, sans autre commentaire que ses données

brutes, il donne l’idée que l’allongement de la vie est inéluctable.

Rien n’est moins vrai.

La hausse de l’espérance de vie est un

phénomène qui a ses propres causes, parfaitement identifiables. Prendre

du recul donne les moyens de mesurer l’évolution probable de notre

longévité, et surtout d’expliquer pourquoi elle stagne et risque fort de

baisser dans les années et décennies à venir.

Médecine et hygiène modernes

C’est tellement évident que rares sont

ceux qui prennent la peine de le rappeler : l’espérance de vie est le

résultat de facteurs économiques et sociaux. Ce n’est donc pas un

phénomène naturel ou génétique, mais un phénomène « culturel »,

structurel et propre à certaines conditions socio-économiques. Au

premier rang des causes de l’allongement de la vie se trouve, sans

surprise, les progrès de la médecine.

Amorcés au milieu du 19ème

siècle, les progrès médicaux sont fulgurants. Le stéthoscope et

l’aiguille apparaissent et transforment le travail médical. La chirurgie

est inventée, avec l’anesthésie et une exigence d’hygiène soutenue.

Pasteur met au point en 1885 la technique moderne de vaccination,

consistant à l’inoculation volontaire des germes causant la maladie –

technique résultant de la connaissance de notre système immunitaire.

L’électrocardiogramme, pour mesurer avec précision le rythme cardiaque,

et les photographies à rayons X sont conçus à l’aube du 20ème

siècle. Puis vient l’émergence des vaccins et des antibiotiques,

l’isolation de substances comme l’insuline, la découverte des molécules

actives et leur synthèse sous forme de médicaments. Les diagnostics sont

toujours plus précis, avec le scanner, l’échographie, l’imagerie par

résonnance magnétique (IRM).

Les progrès économiques ont généré le

perfectionnement du matériel médical tandis que les progrès

scientifiques, les échanges d’expériences pratiques, ont amené

parallèlement au perfectionnement des techniques et des spécialités. Les

maladies sont, toujours, la première cause de mortalité. Mais leurs

ravages sont largement contenus, grâce aux fortes exigences

professionnelles – à commencer par les années d’études – et au

déploiement de médecins sur le territoire français depuis cinquante ans.

De 60.000 à la fin des années 1960, le nombre de docteurs en médecine

est passé à 180.000 en 1992, et environ 210.000 en 2009.

La connaissance de l’anatomie humaine

est également répandue au sein même de la population grâce à

l’alphabétisation et l’instruction généralisées. A mesure que les

médecins appréhendent les mesures d’hygiène les plus efficaces, ces

dernières sont diffusées auprès de tous les Français. Pour les

appliquer, il fallut néanmoins une amélioration considérable des

conditions de logement. C’est également dans le second 19ème

que la maîtrise de l’acier et du ciment transformèrent peu à peu les

bâtiments et l’habitat. Au même moment, la distribution d’eau moderne

apparut dans les grandes villes, par des réseaux à faible pression

desservant les immeubles et riches demeures. C’est au 20ème

siècle que tous les foyers ont progressivement été équipés de l’eau

courante. Entamée dans les années 1920, l’expansion du réseau

énergétique a passé un cap avec la nationalisation d’EDF et GDF,

permettant un maillage complet du territoire et la desserte de la

quasi-totalité des demeures françaises.

Les progrès des conditions de vie et la

réduction du risque de maladies ont été appuyés, plus récemment encore,

par le développement de l’équipement domestique. Le nettoyage est

perfectionné par les aspirateurs et produits plus efficaces, diminuant

drastiquement les moisissures porteuses de germes. Les corvées les plus

pénibles sont assurées par les machines ; le lave-linge automatise le

nettoyage de vêtements, effectué beaucoup plus régulièrement.

L’évolution de la médecine et de

l’hygiène – par l’habitat – est une cause fondamentale de l’allongement

de la vie. L’espérance de vie ne dépassait pas 40 ans jusqu’en 1850 ;

elle a plus que doublé depuis. Une multitude de critères participent à

des degrés divers à ce phénomène, comme la forte réduction du nombre

d’accidents, l’assainissement de l’air des grandes villes depuis la fin

du 19ème, l’amélioration de la qualité alimentaire – mais ils

restent secondaires, et nous n’en ferons pas la somme. Il existe

néanmoins un autre facteur fondamental pour expliquer la hausse de la

longévité. Alors qu’il présente une importance similaire, voire

supérieure aux progrès médicaux, il est le plus souvent « oublié » par

ceux qui commentent les chiffres de l’espérance de vie. Il s’agit du

travail.

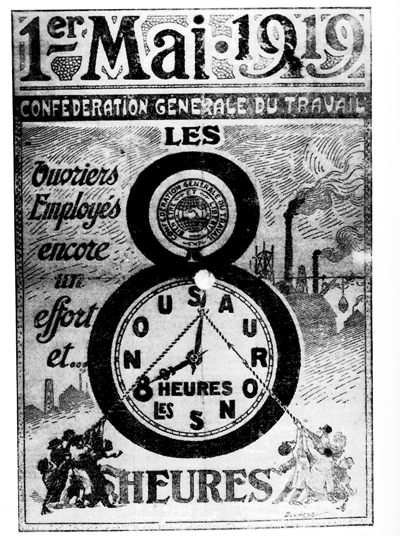

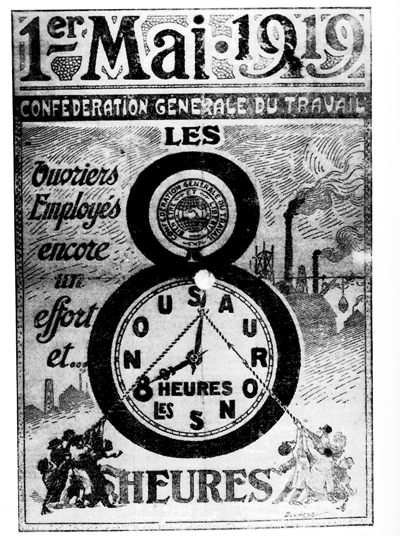

Conquêtes ouvrières et santé publique

L’activité principale d’un individu est

la condition première du nombre de printemps qu’il connaîtra.

Volontairement omis, ce fait est pourtant une évidence. La qualité et la

quantité du travail accompli par un homme vont déterminer sa santé et

sa longévité. L’évolution de l’espérance de vie est donc intimement liée

à l’évolution des conditions de travail. Autrement dit, si l’on vit

plus longtemps, c’est parce qu’on travaille moins.

Le travail lui-même a connu plusieurs

phases de transformation. Il s’est divisé en des métiers et des postes

plus précis, a exigé un niveau d’instruction plus élevé, s’est ancré

dans un processus de production plus étendu et efficace. En soi, le

passage du féodalisme de l’ancien régime au capitalisme moderne n’a pas

amélioré les conditions de travail, au contraire. La pénibilité, l’usure

sur la santé, ne trouvent aucune amélioration sensible entre un serf du

16ème siècle qui laboure sa terre et un salarié des mines, de la sidérurgie ou du textile du 19ème.

La condition du second est même certainement pire, en raison des

cadences accélérées, déterminées par la grande chaîne de production où

chacun n’est qu’un petit rouage, et les pressions pesant sur les

employés avec la menace permanente du licenciement. Le tournant dans

l’amélioration des conditions de travail est opéré avec l’apparition et

le développement des syndicats, organisations par et pour la classe

ouvrière elle-même, qui obtiendront satisfaction sur des points majeurs

de leurs revendications.

Le travail des enfants, omniprésent, ne

prend fin qu’après la loi du 2 novembre 1892 et l’interdiction stricte

d’employer des garçons et des filles de moins de douze ans. Jusqu’à 18

ans, le temps de travail hebdomadaire est limité à 60 heures par le même

texte législatif, qui sera appliqué sporadiquement dans ses premières

années. C’est néanmoins une première victoire d’envergure pour des

syndicats naissants, qui se rassemblent en 1895 sous la bannière de la

Confédération générale du travail (CGT). Dès lors, les ouvriers se

battent pour la journée de 8 heures, à une époque où la plupart d’entre

eux effectuent douze heures de travail journalier à un rythme éreintant.

De nombreuses grèves, mobilisations générales et interruptions de la

production sont nécessaires pour que le grand patronat – et ses délégués

politiques – accepte de céder à cette revendication, synonyme de manque

à gagner important. Il faut attendre 1946 pour que la semaine de 40

heures rentre définitivement dans la loi française ; néanmoins les

besoins de main d’œuvre dans la reconstruction du pays et les repères

culturels font que les employés travaillent bien au-delà, avec une

majoration pour leurs heures supplémentaires. Ce n’est qu’en 1963 que le

temps de travail hebdomadaire décline réellement. Le temps de travail

annuel, lui, avait déjà bien baissé. Revendiqués à partir de 1926 par la

CGT, les congés payés sont institués par le Front populaire à l’été

1936, suite à la grève générale qui a vu les premières occupations

d’usine. Deux semaines par an, les employés peuvent se reposer tout en

gardant leur paye ; c’est une évolution nette pour la capacité à

recouvrer ses forces, pour la santé des Français.

A la Libération, le Parti communiste

français est la première force politique tandis que la CGT revendique 5

millions et demi d’adhérents, soit un salarié sur deux. Les

nationalisations massives, permises par l’expropriation des grands

capitalistes qui ont collaboré activement avec l’envahisseur hitlérien,

permettent d’instaurer dans les grandes entreprises contrôlées

publiquement un rythme de travail moins pénible, et des règles plus

protectrices pour les travailleurs. Les fonctionnaires et agents publics

sont embauchés massivement, réduisant de facto la charge de travail

pesant sur chaque salarié. Certains groupes sont précurseurs, comme

Renault qui accorde à ses salariés trois, puis quatre semaines de congés

payés sous l’égide de Pierre Dreyfus, contre l’avis des pouvoirs

publics, et bien avant que ces avancées ne soient inscrites dans la loi.

C’est à la même époque, au sortir de la

seconde guerre mondiale, que la santé publique moderne est instaurée en

France. Le gouvernement provisoire, constitué en partie de communistes,

va substituer au système d’assurances sociales éclatées, un régime de

sécurité sociale universel. L’assurance maladie permet à tous les

salariés d’arrêter le travail, en touchant des indemnités pour absence

sur le poste en cas de santé défaillante, ce qui réduit sensiblement les

risques d’infection dans les entreprises. L’assurance vieillesse donne

aux vieux une retraite, assurée directement par les salariés actifs, ce

qui donne droit à des jours heureux à l’âge mûr – au lieu de

l’épuisement fatal dû au maintien acharné en activité. Les accidents du

travail sont reconnus et le patronat est tenu de les prendre en charge ;

pour s’éviter ces dépenses supplémentaires, il est contraint

d’améliorer la sécurité en entreprise. La consultation des médecins,

même spécialistes, et l’achat de médicaments prescrits deviennent

remboursés. Cette structure nouvelle, fonctionnant par la solidarité

nationale, va remarquablement réduire les maladies en nombre et en

gravité, et donc allonger formidablement l’espérance de vie.

Le temps de travail repart à la hausse

Depuis, les conquêtes ouvrières se sont

poursuivies. Résultant toujours de longues luttes revendicatrices menées

par le peuple travailleur lui-même, des mesures comme la cinquième

semaine de congés payés, la retraite à 60 ans et la semaine de 35 heures

ont été prises. Néanmoins, ce long processus de progrès social réalisé

aux 19ème et 20ème siècles s’est fragilisé, jusqu’à devenir inopérant.

Ce reflux s’explique par des raisons

structurelles : la conscience de classe s’est perdue chez les Français

avec la tertiarisation, la division syndicale a rendu les luttes

morcelées et peu combatives, le chômage très élevé achève les velléités

de lutte salariale au sein des entreprises. Organisées par et pour la

haute bourgeoisie, classe sociale des grands propriétaires de capitaux,

ces conditions nouvelles lui permettent de revenir sur ce qu’elle avait

cédé à la classe ouvrière sans jamais le digérer. La réduction du temps

de travail, en heures dans la semaine, en semaines dans l’année ou en

années dans la vie, représente un manque à gagner inacceptable pour le

grand patronat. La santé publique, parce qu’elle prive un secteur

économique entier de la soumission aux règles du marché et de la

génération de profits, n’est pas non plus envisagée dans l’idéal de

« libertés » pour lequel militent les multimilliardaires.

Le rapport de forces a largement évolué,

ces quarante dernières années, en faveur de la grande bourgeoisie

contre la classe ouvrière et la petite bourgeoisie – les petits patrons

et praticiens libéraux. Seule la classe intermédiaire des cadres et

dirigeants, qui assurent le tampon permanent dans la hiérarchie sociale,

croit trouver son compte à la tournure que prend l’économie

aujourd’hui. Toujours est-il que les grands propriétaires capitalistes

font, de plus en plus, la pluie et le beau temps en France, imposant

leurs revendications de « baisse de coût du travail », d’augmentation du

temps de travail, de levée des « contraintes » dans le fonctionnement

des entreprises, autant de conditions sine qua non pour entrer – selon

eux – dans le 21ème siècle.

A rebours de l’évolution historique, le

temps de travail augmente depuis quinze ans. Depuis le début des années

1990, des lois allongent la durée de cotisation et repoussent l’âge de

la retraite. La loi sur les 35 heures a été négociée contre

l’annualisation du temps de travail ; les nouveaux jours logiquement

chômés (réduction du temps de travail ou RTT) sont généralement échangés

contre une augmentation, pour pallier à la stagnation des salaires face

à une inflation galopante. Les heures supplémentaires, en principe une

exception, sont devenues la règle pour la grande majorité des employés –

si bien que le temps de travail hebdomadaire moyen, pour ceux sous

contrat à temps plein, est aujourd’hui supérieur à 39 heures. Les

mesures de défiscalisation successives et les relations

politique-patronat chaudement amicales, nourries par les gouvernements

de droite comme de gauche, poussent d’autant plus les « élites

économiques » à agir comme bon leur semble.

Progrès exclusifs et renoncement aux soins

La détérioration des conditions de

travail est en marche et impactera lourdement la santé des Français –

c’est le prix à payer pour être « compétitif », nous dira-t-on. Elle

n’est néanmoins pas la seule cause de la stagnation de l’espérance de

vie déjà constatée, ni de la baisse à venir.

Les progrès actuels de la médecine se

concentrent exclusivement dans des « niches » qui, par nature, ne

peuvent bénéficier à toute la population. Les prouesses de nos jours se

situent dans le domaine des organes bioniques, tels que le cœur

artificiel transplanté avec succès dans l’hexagone. Ce secteur

d’excellence fait dire à certains philosophes que l’Homme est proche de

battre la mort, avec la fabrication et la greffe de ces organes plus

performants et persistants que leurs homologues naturels. Mais ce

progrès certain ne sera toujours réservé qu’à une extrême minorité de la

population, précisément la plus riche. Parallèlement, les efforts de

recherche sur des problématiques qui touchent beaucoup plus largement la

population française, comme la lutte contre le cancer, ont tendance à

s’amenuiser sérieusement.

Outre les progrès à venir, les actes

médicaux eux-mêmes s’éloignent de plus en plus de la population. L’effet

de la médecine sur l’espérance de vie ne vaut qu’à condition que les

soins soient accessibles ; or, la santé est considérée davantage comme

un luxe à mesure que les services publics – à commencer par les hôpitaux

– font face à des restrictions budgétaires lourdes. Quand les

dirigeants de l’Etat décident de dépenser une somme importante pour des

raisons de santé publique, c’est en réalité moins dans l’intérêt des

Français que des laboratoires pharmaceutiques qui dominent sans partage

le marché de la médecine. Ainsi, la psychose autour de la grippe H1N1 en

2009 a vu le gouvernement commander 94 millions de doses du vaccin,

soit une facture d’un milliard d’euros. Le ministère, qu’il soit sous

l’égide de Roselyne Bachelot ou de Marisol Touraine, impose des

fermetures de services hospitaliers voire d’établissements entiers dans

certaines spécialités.

De moins en moins remboursés, les actes

et médicaments nécessitent des assurances complémentaires pour être

soutenables financièrement par les ménages. Le résultat est simple : les

Français se soignent moins. Le taux de renoncement augmente avec

constance depuis dix ans, tandis que les exigences dans l’entreprise

poussent les salariés malades à se rendre malgré tout au travail. Cela

ne signifie pas que moins d’arrêt maladie sont pris – au contraire, avec

l’explosion du nombre de dépressions chez les employés, en grande

partie en raison de la pression au travail. Dépressions et

antidépresseurs ont d’ailleurs tendance à réduire la longévité des

individus, tant ils épuisent psychologiquement et physiquement. Les

employés en poste y sont particulièrement sujet, avec au cours des

années 2000 une augmentation nette du nombre de suicides au travail pour

les cas les plus extrêmes ; mais les privés d’emploi sont, eux aussi,

particulièrement affectés par ces risques.

Enfin, le nombre de médecins, après

avoir augmenté sans faiblir pendant cinquante ans, baisse

considérablement depuis 2010. La première raison d’un tel déficit, qui

va impacter de plus en plus la raison des Français, réside dans le fait

que ce métier est contrôlé par une corporation petite-bourgeoise. Des

milliers de jeunes étudiants sont recalés chaque année à l’examen de fin

de première année des études de santé, en raison d’un numerus clausus

écrasant, que le gouvernement socialiste se refuse à remettre en cause.

La médecine est réservée à une petite élite qui défend farouchement ses

intérêts exclusifs, à l’encontre de l’intérêt général. La haute

bourgeoisie voit dans cet ordre établi une aubaine pour baisser la

voilure des services publics de santé ; tandis que ses laboratoires

pharmaceutiques « achète » d’autant plus facilement les médecins en

poste, par un arrosage permanent de cadeaux et privilèges.

Inégalité de classes devant la mort

Selon les rares enquêtes produites sur

la question, le taux de mortalité chez les chômeurs est radicalement

supérieur à la moyenne. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il

s’aggrave. D’après une étude longue publiée par l’Insee il y a quinze

ans, le risque relatif de mortalité est passé de +3,5% entre 1975 et

1980 à +5,1% entre 1990 et 1995. Ce phénomène s’est depuis alourdi.

Selon Pierre Meneton, chercheur à l’Institut national de la santé et de

la recherche médicale (Insem), le chômage tue « entre 10.000 et 20.000

personnes par an ». Son étude, réalisé entre 1995 et 2007 et portant sur

6.000 volontaires âgés de 35 à 64 ans, montre une « surmortalité très

importante ». Etre privé d’emploi a « des effets majeurs sur la survenue

d’accidents cardiovasculaires et de pathologies chroniques ». Et

encore, pour l’auteur, ces résultats alarmants ne sont qu’une

« sous-estimation de la réalité », qui serait bien plus fatale. Avec

près de dix millions de chômeurs en France – entre les six millions

d’inscrits à Pôle Emploi et ceux qui ont renoncé à l’être – soit un

record historique jamais atteint, et toujours en hausse, la mortalité

des Français commence à croître dangereusement.

L’Insee s’interdit de mener des études

plus complètes sur le sujet, par exemple en comparant les espérances de

vie par catégorie sociale. Pourtant, toutes les enquêtes montrent la

prédominance de l’activité principale dans la santé des individus. Selon

une enquête sur les centenaires réalisée à Göteborg, en Suède et dont

les résultats ont été rendus publics en début de mois, le premier

facteur déterminant une telle longévité est « le statut social à 50

ans ». Le « statut » est un euphémisme pour désigner la classe sociale.

Que l’on ait été mineur de fond ou bourgeois mondain ne revient

effectivement pas au même train de vie et à la même usure sur le corps.

Deuxième critère : avoir été en « bonne forme physique ». Autant dire

que le premier conditionne le second dans l’écrasante majorité des cas.

En France, seule la comparaison

géographique permet d’entrevoir les inégalités de classe devant la mort.

Les études faites par « catégories socioprofessionnelles », qui

mélangent dans une même ligne tous les patrons et artisans sans prise en

compte du nombre d’employés, ne permettent en aucun cas une distinction

des classes sociales. Néanmoins, les données montrent chez les cadres

et les « artisans, commerçants, chefs d’entreprise » (sic) le plus gros

écart d’évolution, ces catégories gagnant respectivement 5,5 et 5,2

années d’espérance de vie, là où les « inactifs non retraités » déjà les

moins bien lotis, ne gagnent que 2,7 ans. Ce dernier groupe avait donc

une espérance de vie moyenne de 65,4 ans sur la période 2000-2008,

contre 82,2 ans pour les cadres.

Selon les données recensées entre 2010

et 2012, l’espérance de vie diffère largement selon les départements.

Chez les hommes, le trio de tête est Yvelines, Paris et Hauts-de-Seine,

tous au-dessus de 80,3 ans. En queue de classement, le Nord et la Guyane

sont autour de 75,5 ans tandis que le Pas-de-Calais pointe à 74,4 ans.

Soit six ans et demi de moins, en moyenne, que les Hauts-de-Seine. La

différence chez les femmes est moins flagrante mais réelle, allant de 82

ans et demi dans le Nord-Pas-de-Calais à plus de 86 ans dans la

capitale française. Inutile de plier bagage pour rejoindre

l’Île-de-France : ce n’est pas la qualité de l’environnement qui

explique un tel écart mais bien le statut, ou plutôt la classe sociale.

La région capitale voit, logiquement, une concentration de la grande

bourgeoisie dont le train de vie faits de brunchs et cocktails abîme

moins le corps qu’une journée de travail, fût-elle dans un magasin ou

dans un bureau en open-space. Il faut encore préciser que même à Paris

ou dans les Hauts-de-Seine, la haute bourgeoisie n’est qu’une infime

minorité de la population, et que sa capacité à tirer en avant la

moyenne de la population montre comment elle survit mieux à notre monde

que la classe ouvrière contemporaine.

Le Royaume-Uni est un exemple de liberté

économique pour les grands propriétaires français. Le système de

sécurité sociale, quasiment inexistant, oblige selon les tenants du

capitalisme à se forger un destin par soi-même, sans assistance. Ce

refus de la solidarité nationale est également ravageur. C’est à Glasgow

qu’a été mesurée l’espérance de vie la plus basse d’Europe, en-dessous

des moyennes nationales des pays « pauvres » de l’Est. Les hommes de la

capitale économique écossaise affichaient en 2008 une longévité de 70

ans, en prenant compte des quartiers d’affaires. Ceux du quartier

ouvrier de Calton présentaient quant à eux une espérance de vie de 53,9

ans. Sur place, les bourgeois et leurs perroquets imbéciles répètent que

les pauvres cherchent eux-mêmes à se détruire la santé par leur

surconsommation d’alcool, de tabac et de fish and chips. Ils préféraient

ne pas mettre l’accent sur les 30% de chômage et 38% de foyers sans

revenu recensés cette même année dans le quartier.

En France, le sujet n’intéresse pas le

grand patronat et ses délégués politiques, de droite ou socialistes, qui

rêvent de reproduire dans l’hexagone les conditions de la croissance

britannique. Ils ont de quoi se réjouir, car c’est exactement ce vers

quoi nous nous orientons. Le modèle de liberté et d’efficacité

économique qu’ils sont en train de nous imposer, par force réformes

structurelles et coupes budgétaires, est pour le moins singulier. Cet

idéal, bientôt réel, sert définitivement plus la liberté pour le gros

employeur de ne pas respecter de « contraintes » de sécurité et

d’hygiène trop « strictes », plutôt que la liberté pour le travailleur

moyen de profiter d’une vie en bonne santé.

A contre-courant des considérations abstraites, l’espérance

de vie est un phénomène socio-économique résultant de facteurs

spécifiques. Ce n’est donc pas une surprise si elle a baissé en 2012,

stagne depuis, et risque de connaître bientôt une diminution continue.

L’augmentation du temps de travail et le renoncement aux soins vont

finir par atrophier sérieusement la santé des Français, précisément ceux

qui appartiennent à la classe ouvrière contemporaine – celle qui subit

des pressions au travail dans les magasins, les centres d’appel, les

administrations ou qui se trouve privée d’emploi. C’est le prix à payer

de notre époque, dont l’idéologie dominante ne rencontre pas de

résistance dans la population. Pour imposer un idéal profitable

exclusivement aux plus riches, nos dirigeants sacrifient notre

longévité. Avec le consentement général.

B.D.

Si

vous ne souhaitez pas voir augmenter le nombre et la taille des

panneaux publicitaires, notamment numériques, hâtez-vous de participer à

la consultation publique sur le projet de décret sur l’affichage

publicitaire de la loi Macron

Si

vous ne souhaitez pas voir augmenter le nombre et la taille des

panneaux publicitaires, notamment numériques, hâtez-vous de participer à

la consultation publique sur le projet de décret sur l’affichage

publicitaire de la loi Macron